星空体育官网入口网站科普:基因編輯技術給人類帶來的潛在災難

星空体育官网入口网站科普:基因編輯技術給人類帶來的潛在災難

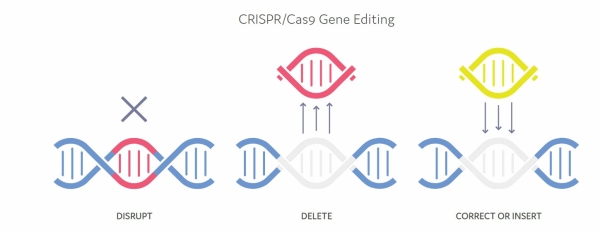

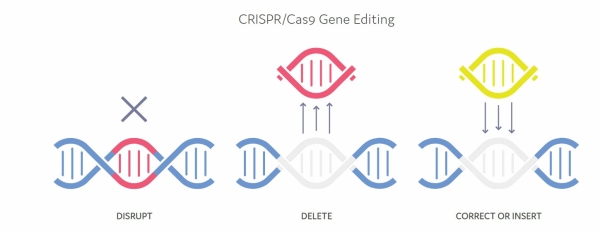

圖片來源:crisprtx官網

CRISPR在基因水平上對人進行“編輯”的潛在能力,對那些被社會認為在生物學上低等的人來說是一種威脅。

美國人慶祝拜登政府正在擁抱科學,並使國家恢複以證據為基礎的政策製定。我們認同科學應該指導政策,不過,那些不能幫助人們好好生活,反而使生活變得更糟糕的技術不能算數。

生物化學家Jennifer Doudna和Emmanuelle Charpentier因其在CRISPR-Cas9基因編輯技術上的貢獻獲得了諾貝爾化學獎,而該技術有潛力做到這一點。其他的科學技術形式也會有這樣的情況。因此,我們應該時刻意識到這些技術會帶來的倫理選擇問題。

就CRISPR技術而言,這些選擇很複雜。CRISPR技術可以實現很多功能;其中之一是治療疾病。然而,這項技術有著更深層更令人擔憂的前景——科學家們似乎對此既興奮又擔憂——該技術能從基因庫中消除醫學上認為能導致個體差異的錯誤或異常基因。當然,按照CRISPR技術的邏輯,它的目標是免除人類後代遭受疾病所帶來的痛苦、死亡和資源枯竭,這看起來是一件不容置疑的事情。

但是Doudna本人已經意識到,CRISPR技術帶有“巨大的風險”。她在2020年10月22日接受《紐約時報》采訪時警告道,使用CRISPR技術進行胚胎基因編輯的後果是難以預料的,研究人員應該延緩CRISPR技術在這方麵的應用。

作為殘疾研究的學者和擁有基因差異性的女性專家,我們在思考這項技術用在人類身上的後果,我們非常擔心,在未來,“基因剪刀”會把像我們這樣的人消滅掉,而其他人甚至根本沒有注意到。使用CRISPR的科學家們可能認為,在基因庫中編輯像我們這些人的基因是完全沒有爭議的。

事實上,這種態度和社會上的主流觀點是一致的。讓我們的社會擺脫疾病或身體缺陷的基因差異,在社會上一直是一個毋庸置疑的“好”的想法。美國人通常認為,編輯與我們這樣的廣大人群相關的基因是沒有問題的;畢竟,這種觀點的支持者可能會辯解道,編輯一個基因相關的疾病和編輯一個人是完全不同的,而治愈一種疾病肯定是一件好事。

但是我們的基因狀況並不隻是可以從我們身上剪除的實體,它們不是文檔中的某個拚寫錯誤的單詞或者拗口的句子。我們是完整的存在,我們的遺傳條件構成了我們的基本組成部分。盡管如此,很多美國人——包括醫療服務提供者,甚至是一些具有遺傳差異的人——都覺得像我們這些人的生活是不值得過的。

此外,社會上的共識是消除疾病和異常遺傳情況是無可爭議的好事情,而這讓科學的實際可能性很快變成實現人類“自我改善”的幻想,在這種幻想中,我們都將成為更好、更強、更聰明和更健康的理想版本。CRISPR技術的誘人提議是在基因水平上讓人們成為“最好”的人,但是,這對那些經常被認為在生物學上低人一等的人來說是一種不安的警告——這一點我們都非常清楚。像我們這樣與遺傳疾病密不可分的人將會是第一個被淘汰的。

我們都擁有一些遺傳疾病,這些遺傳疾病在很多人看來是嚴重到足以從基因庫中剔除:我們中有一個人患有囊性纖維化,另一個人有並指。這兩種病症都塑造了我們的身體和生活。Sandy的患病肺每天都需要數小時的治療,而Rosemarie的患病手指限製了她的手的靈活性。我們是全世界10億(人口的15%)和全美國6100萬(占成年人的26%)殘疾人之一。我們在所有患有遺傳病的成年人中占10%。

因為我們的先天身體條件,我們已經從早期的學習中獲益,學習如何與我們獨特的基因特征相處。我們的家庭很支持我們,他們確保我們獲得了良好的醫療支持,並讓我們接受了適合我們才能和興趣的教育。隨著醫療水平的提高、社會進步和政治平等運動的發展,我們的生活質量得以改善,這是像我們這樣的前一代人所無法想象的。

在Sandy出生的1967年,囊性纖維化患者的平均壽命為15歲,但在1970到1990年,新的醫學療法使預期的壽命翻了一番。如今,患者的預期平均壽命為44歲,但通過使用囊性纖維化跨膜傳導調節因子(CFTR)調節劑這種新藥,囊性纖維化患者可以有更長的壽命,並且減少住院的時間。預期壽命的延長證明了預後的改善,這是CRISPR編輯技術無法解釋的。

在Rosemarie出生的20世紀40年代末,像她這樣有身體殘疾的人經常會被送進收容所,過著遠離家人支持的受限製的生活。在那個年代,隻有五分之一的殘疾兒童可以在公立學校裏與非殘疾兒童一起接受教育。身體殘疾的兒童通常被送入隔離起來的學校,在那裏,他們接受到較差的教育。然而,隨著1975年《全民教育法》(現為《殘疾人教育法》)的頒布,所有殘疾兒童獲得公共教育和服務的權利得到了聯邦政府的保障,這從此改變了他們的命運。

圖片來源:IDEA官網

我們學會了與我們的身體一起健康成長,並擁抱包括我們的基因診斷在內的的身份與生活,同時也在超越這樣的生活。盡管如此,關於“好”基因和“壞”基因的頑固觀念仍然存在於歧視性態度中,並影響著我們的生活。當Rosemarie懷第一個孩子時,產科醫生以為她最關心的是孩子會不會有和她一樣的手和胳膊,而Rosemarie最關注的是要找到一個良好的育兒機構來彌補她的工作職責。

當Sandy考慮自己生一個孩子時,她的朋友和醫生都在質疑這個決定,因為這意味著,她的囊性纖維化基因會傳遞給她未來的孩子。其實這個想象中的孩子並不會有這種疾病,因為她的丈夫並不是囊性纖維化基因攜帶者(囊性纖維化是一種常染色體隱性疾病)。但是Sandy朋友圈子裏的一部分人仍然認為懷孕不可取,因為對他們來說,生一個攜帶囊性纖維化基因的孩子同樣是不可取的。Sandy說出了他們的想法:她的病情天生就很不好,他們認為這是不言而喻的,盡管事實是,世界上約有24%的人攜帶遺傳病基因。

這些故事還揭示了一個長期存在的思維意識,即殘疾、生育和疾病痛苦之間存在著不可分割的文化聯係。它們也揭示了一個微妙又隱秘的觀點,即有些基因本身就是壞的,並且已經汙染了人類基因庫;因此,這些基因的攜帶者就不該繁殖後代,否則會把這些基因傳給後代,以至於這些孩子要麽攜帶了這些基因,要麽就會受到這些基因的影響。這些觀點還暴露了一個更深層的對殘疾人體能歧視的假設:從根本上講,那些被認為有“壞基因”的人會一直承受且處於較低的社會地位。

這並不是說有遺傳疾病的人不痛苦,但我們也不是一直痛苦,也不一定比沒有這些疾病的人更痛苦。然而,很多人認為帶有基因變異的人一直都在承受痛苦,而且這種痛苦嚴重影響了我們的生活,這樣的文化理念衝突是很有說服力的,以至於一些有遺傳疾病的人將這種概念內化了。

這種基因決定論是優生學思維的新形式,其基礎是傳播學學者James L. Cherney提出的殘疾人體能歧視“常識”,這種理論體係允許人們在否認任何令人不快的優生學原則的同時,也支持它們。常識殘疾歧視允許,甚至鼓勵這種有害的態度。

使用基因操作工具並進行基因選擇試驗,相當於是在進行Rosemarie提出的“天鵝絨優生”(velvet eugenics)。天鵝絨優生是由自由商業主義操作而非國家強製實施,這看起來像是常識,但在患者自願主張的麵具之下卻隱藏著暴力和不平等。最終,由市場驅動的天鵝絨優生體現了一個相似的目標,那就是清除不可接受的人類變異,就像過去人類發起的那些消除無法適應和劣等基因的運動一樣。這些行為都無異於給殘疾人頒布了一條禁令,阻止他們參與這個世界。

像我們這樣的人,不應該在某個未來烏托邦的版本中被刪除。這種沒有我們這樣的人的未來願景,限製了我們當下的生存能力。評估另一個人的生活質量是一項複雜的、高度主觀的且依賴於個人背景的工作,在一個社會中,如果我們不顧每個人的個體差異,按照相同的標準去評估一個人,這是有道德問題的。人類想象力的局限性使得一個人能完全掌握另一個人(或者一群人)的生活質量,這如果不是不道德的,也是值得懷疑的。

我們應擴大各種形式的多樣性,包括殘疾,這會從倫理和生物學上促進人類社會的發展,因為這樣可以向社會的公共和私人領域提供各種觀察視角、生活經曆、觀點和解決方案,從而讓大家共同繁榮生活。更重要的是,我們對社會所有成員價值平等的共同信念提醒我們,人的價值不應該由其貢獻的社會判斷來決定。一個社會的所有成員都通過他們的個體特殊性來為社會的福祉做出貢獻。

圖片來源:UW Graphic / David Porubsky

基因編輯是一項可以重構醫療和人們生活的強大科學技術,但它也可以編輯刪除那些被社會定義為患病或基因汙染的人(像我們這樣被認為擁有不良基因的人),從而減少人類多樣性、增加社會不平等。但是我們應該知道,壞基因並不意味著糟糕的生活,就像好基因並不代表著美好的生活一樣。如果CRISPR是被用來消除基因而不是治療基因疾病,那麽我們這個社會就將本質上工具化這種道德主義和簡化主義的假設。

撰文:Sandy Sufian,UIC醫學院醫學教育係健康人文和曆史專業的副教授,UIC殘疾和人類發展係殘疾研究的副教授;Rosemarie Garland-Thomson,埃默裏大學的英語教授和殘疾研究倡議組織的聯合主任。

翻譯:魏書豪

審校:郭曉

引進來源:科學美國人

引進鏈接:https://www.scientificamerican.com/article/the-dark-side-of-crispr/

本文來自:環球科學

關注【深圳科普】微信公眾號,在對話框:

回複【最新活動】,了解近期科普活動

回複【科普行】,了解最新深圳科普行活動

回複【研學營】,了解最新科普研學營

回複【科普課堂】,了解最新科普課堂

回複【科普書籍】,了解最新科普書籍

回複【團體定製】,了解最新團體定製活動

回複【科普基地】,了解深圳科普基地詳情

回複【觀鳥星空体育官网入口网站】,學習觀鳥相關科普星空体育官网入口网站

回複【博物學院】,了解更多博物學院活動詳情

圖片來源:crisprtx官網

CRISPR在基因水平上對人進行“編輯”的潛在能力,對那些被社會認為在生物學上低等的人來說是一種威脅。

美國人慶祝拜登政府正在擁抱科學,並使國家恢複以證據為基礎的政策製定。我們認同科學應該指導政策,不過,那些不能幫助人們好好生活,反而使生活變得更糟糕的技術不能算數。

生物化學家Jennifer Doudna和Emmanuelle Charpentier因其在CRISPR-Cas9基因編輯技術上的貢獻獲得了諾貝爾化學獎,而該技術有潛力做到這一點。其他的科學技術形式也會有這樣的情況。因此,我們應該時刻意識到這些技術會帶來的倫理選擇問題。

就CRISPR技術而言,這些選擇很複雜。CRISPR技術可以實現很多功能;其中之一是治療疾病。然而,這項技術有著更深層更令人擔憂的前景——科學家們似乎對此既興奮又擔憂——該技術能從基因庫中消除醫學上認為能導致個體差異的錯誤或異常基因。當然,按照CRISPR技術的邏輯,它的目標是免除人類後代遭受疾病所帶來的痛苦、死亡和資源枯竭,這看起來是一件不容置疑的事情。

但是Doudna本人已經意識到,CRISPR技術帶有“巨大的風險”。她在2020年10月22日接受《紐約時報》采訪時警告道,使用CRISPR技術進行胚胎基因編輯的後果是難以預料的,研究人員應該延緩CRISPR技術在這方麵的應用。

作為殘疾研究的學者和擁有基因差異性的女性專家,我們在思考這項技術用在人類身上的後果,我們非常擔心,在未來,“基因剪刀”會把像我們這樣的人消滅掉,而其他人甚至根本沒有注意到。使用CRISPR的科學家們可能認為,在基因庫中編輯像我們這些人的基因是完全沒有爭議的。

事實上,這種態度和社會上的主流觀點是一致的。讓我們的社會擺脫疾病或身體缺陷的基因差異,在社會上一直是一個毋庸置疑的“好”的想法。美國人通常認為,編輯與我們這樣的廣大人群相關的基因是沒有問題的;畢竟,這種觀點的支持者可能會辯解道,編輯一個基因相關的疾病和編輯一個人是完全不同的,而治愈一種疾病肯定是一件好事。

但是我們的基因狀況並不隻是可以從我們身上剪除的實體,它們不是文檔中的某個拚寫錯誤的單詞或者拗口的句子。我們是完整的存在,我們的遺傳條件構成了我們的基本組成部分。盡管如此,很多美國人——包括醫療服務提供者,甚至是一些具有遺傳差異的人——都覺得像我們這些人的生活是不值得過的。

此外,社會上的共識是消除疾病和異常遺傳情況是無可爭議的好事情,而這讓科學的實際可能性很快變成實現人類“自我改善”的幻想,在這種幻想中,我們都將成為更好、更強、更聰明和更健康的理想版本。CRISPR技術的誘人提議是在基因水平上讓人們成為“最好”的人,但是,這對那些經常被認為在生物學上低人一等的人來說是一種不安的警告——這一點我們都非常清楚。像我們這樣與遺傳疾病密不可分的人將會是第一個被淘汰的。

我們都擁有一些遺傳疾病,這些遺傳疾病在很多人看來是嚴重到足以從基因庫中剔除:我們中有一個人患有囊性纖維化,另一個人有並指。這兩種病症都塑造了我們的身體和生活。Sandy的患病肺每天都需要數小時的治療,而Rosemarie的患病手指限製了她的手的靈活性。我們是全世界10億(人口的15%)和全美國6100萬(占成年人的26%)殘疾人之一。我們在所有患有遺傳病的成年人中占10%。

因為我們的先天身體條件,我們已經從早期的學習中獲益,學習如何與我們獨特的基因特征相處。我們的家庭很支持我們,他們確保我們獲得了良好的醫療支持,並讓我們接受了適合我們才能和興趣的教育。隨著醫療水平的提高、社會進步和政治平等運動的發展,我們的生活質量得以改善,這是像我們這樣的前一代人所無法想象的。

在Sandy出生的1967年,囊性纖維化患者的平均壽命為15歲,但在1970到1990年,新的醫學療法使預期的壽命翻了一番。如今,患者的預期平均壽命為44歲,但通過使用囊性纖維化跨膜傳導調節因子(CFTR)調節劑這種新藥,囊性纖維化患者可以有更長的壽命,並且減少住院的時間。預期壽命的延長證明了預後的改善,這是CRISPR編輯技術無法解釋的。

在Rosemarie出生的20世紀40年代末,像她這樣有身體殘疾的人經常會被送進收容所,過著遠離家人支持的受限製的生活。在那個年代,隻有五分之一的殘疾兒童可以在公立學校裏與非殘疾兒童一起接受教育。身體殘疾的兒童通常被送入隔離起來的學校,在那裏,他們接受到較差的教育。然而,隨著1975年《全民教育法》(現為《殘疾人教育法》)的頒布,所有殘疾兒童獲得公共教育和服務的權利得到了聯邦政府的保障,這從此改變了他們的命運。

圖片來源:IDEA官網

我們學會了與我們的身體一起健康成長,並擁抱包括我們的基因診斷在內的的身份與生活,同時也在超越這樣的生活。盡管如此,關於“好”基因和“壞”基因的頑固觀念仍然存在於歧視性態度中,並影響著我們的生活。當Rosemarie懷第一個孩子時,產科醫生以為她最關心的是孩子會不會有和她一樣的手和胳膊,而Rosemarie最關注的是要找到一個良好的育兒機構來彌補她的工作職責。

當Sandy考慮自己生一個孩子時,她的朋友和醫生都在質疑這個決定,因為這意味著,她的囊性纖維化基因會傳遞給她未來的孩子。其實這個想象中的孩子並不會有這種疾病,因為她的丈夫並不是囊性纖維化基因攜帶者(囊性纖維化是一種常染色體隱性疾病)。但是Sandy朋友圈子裏的一部分人仍然認為懷孕不可取,因為對他們來說,生一個攜帶囊性纖維化基因的孩子同樣是不可取的。Sandy說出了他們的想法:她的病情天生就很不好,他們認為這是不言而喻的,盡管事實是,世界上約有24%的人攜帶遺傳病基因。

這些故事還揭示了一個長期存在的思維意識,即殘疾、生育和疾病痛苦之間存在著不可分割的文化聯係。它們也揭示了一個微妙又隱秘的觀點,即有些基因本身就是壞的,並且已經汙染了人類基因庫;因此,這些基因的攜帶者就不該繁殖後代,否則會把這些基因傳給後代,以至於這些孩子要麽攜帶了這些基因,要麽就會受到這些基因的影響。這些觀點還暴露了一個更深層的對殘疾人體能歧視的假設:從根本上講,那些被認為有“壞基因”的人會一直承受且處於較低的社會地位。

這並不是說有遺傳疾病的人不痛苦,但我們也不是一直痛苦,也不一定比沒有這些疾病的人更痛苦。然而,很多人認為帶有基因變異的人一直都在承受痛苦,而且這種痛苦嚴重影響了我們的生活,這樣的文化理念衝突是很有說服力的,以至於一些有遺傳疾病的人將這種概念內化了。

這種基因決定論是優生學思維的新形式,其基礎是傳播學學者James L. Cherney提出的殘疾人體能歧視“常識”,這種理論體係允許人們在否認任何令人不快的優生學原則的同時,也支持它們。常識殘疾歧視允許,甚至鼓勵這種有害的態度。

使用基因操作工具並進行基因選擇試驗,相當於是在進行Rosemarie提出的“天鵝絨優生”(velvet eugenics)。天鵝絨優生是由自由商業主義操作而非國家強製實施,這看起來像是常識,但在患者自願主張的麵具之下卻隱藏著暴力和不平等。最終,由市場驅動的天鵝絨優生體現了一個相似的目標,那就是清除不可接受的人類變異,就像過去人類發起的那些消除無法適應和劣等基因的運動一樣。這些行為都無異於給殘疾人頒布了一條禁令,阻止他們參與這個世界。

像我們這樣的人,不應該在某個未來烏托邦的版本中被刪除。這種沒有我們這樣的人的未來願景,限製了我們當下的生存能力。評估另一個人的生活質量是一項複雜的、高度主觀的且依賴於個人背景的工作,在一個社會中,如果我們不顧每個人的個體差異,按照相同的標準去評估一個人,這是有道德問題的。人類想象力的局限性使得一個人能完全掌握另一個人(或者一群人)的生活質量,這如果不是不道德的,也是值得懷疑的。

我們應擴大各種形式的多樣性,包括殘疾,這會從倫理和生物學上促進人類社會的發展,因為這樣可以向社會的公共和私人領域提供各種觀察視角、生活經曆、觀點和解決方案,從而讓大家共同繁榮生活。更重要的是,我們對社會所有成員價值平等的共同信念提醒我們,人的價值不應該由其貢獻的社會判斷來決定。一個社會的所有成員都通過他們的個體特殊性來為社會的福祉做出貢獻。

圖片來源:UW Graphic / David Porubsky

基因編輯是一項可以重構醫療和人們生活的強大科學技術,但它也可以編輯刪除那些被社會定義為患病或基因汙染的人(像我們這樣被認為擁有不良基因的人),從而減少人類多樣性、增加社會不平等。但是我們應該知道,壞基因並不意味著糟糕的生活,就像好基因並不代表著美好的生活一樣。如果CRISPR是被用來消除基因而不是治療基因疾病,那麽我們這個社會就將本質上工具化這種道德主義和簡化主義的假設。

撰文:Sandy Sufian,UIC醫學院醫學教育係健康人文和曆史專業的副教授,UIC殘疾和人類發展係殘疾研究的副教授;Rosemarie Garland-Thomson,埃默裏大學的英語教授和殘疾研究倡議組織的聯合主任。

翻譯:魏書豪

審校:郭曉

引進來源:科學美國人

引進鏈接:https://www.scientificamerican.com/article/the-dark-side-of-crispr/

本文來自:環球科學

關注【深圳科普】微信公眾號,在對話框:

回複【最新活動】,了解近期科普活動

回複【科普行】,了解最新深圳科普行活動

回複【研學營】,了解最新科普研學營

回複【科普課堂】,了解最新科普課堂

回複【科普書籍】,了解最新科普書籍

回複【團體定製】,了解最新團體定製活動

回複【科普基地】,了解深圳科普基地詳情

回複【觀鳥星空体育官网入口网站】,學習觀鳥相關科普星空体育官网入口网站

回複【博物學院】,了解更多博物學院活動詳情

做科普,我們是認真的!

掃描關注深i科普公眾號

加入科普活動群

- 參加最新科普活動

- 認識科普小朋友

- 成為科學小記者

會員登錄

會員登錄

深圳市華強北街道 華新地鐵站A1出口24小時科學銀行

深圳市華強北街道 華新地鐵站A1出口24小時科學銀行