曾經有一段時間,科學家認為(wei) 行為(wei) 的產(chan) 生要麽(me) 是因為(wei) 學習(xi) ,要麽(me) 是因為(wei) 生物學原理。他們(men) 把人類的行為(wei) 歸因於(yu) 學習(xi) ,動物的行為(wei) 歸因於(yu) 生物學原理,而兩(liang) 者之間的中間地帶則幾乎什麽(me) 也沒有。這種二分論是錯誤的(實際上,在所有物種中,行為(wei) 都是這兩(liang) 者共同導致的)。但漸漸地,第三種解釋出現了:認知。認知關(guan) 乎某個(ge) 生物收集的信息的類型以及該生物如何處理和應用這些信息。比如星鴉能記得它們(men) 儲(chu) 藏了數以千計的堅果,狼蜂在離開自家地洞前會(hui) 先進行定位飛行,黑猩猩能毫不費力地學會(hui) 它們(men) 所玩耍的東(dong) 西的可供性。不需要任何獎勵或懲罰,動物就會(hui) 搜集未來會(hui) 用到的星空体育官网入口网站,從(cong) 如何在春天裏找到堅果,到如何回到自己的地洞,再到如何拿到香蕉。學習(xi) 的作用是顯而易見的,但認知的特別之處在於(yu) 它將學習(xi) 放在了合適的位置。學習(xi) 不過是一件工具,它使動物能夠收集信息。而世界就像因特網一樣,信息多得令人難以置信,使動物很容易溺死在信息的沼澤中。生物的認知則縮小了信息流的範圍,使生物學會(hui) 它所需要知道的特定關(guan) 聯性。而這些需要則是由該生物的自然史決(jue) 定的。

許多生物都有相似的認知能力。科學家們(men) 的發現越多,我們(men) 就能注意到更多的漣漪效應。人們(men) 曾認為(wei) 一些能力是人類所獨有的,或者至少是人科(一個(ge) 小型的靈長動物科,包括人類和猿類)所獨有的。但最終人們(men) 通常會(hui) 發現這些能力是廣泛存在的。幸虧(kui) 猿類明顯具有智力,傳(chuan) 統的發現首先是在關(guan) 於(yu) 它們(men) 的研究中做出的。在猿類打破了人類與(yu) 動物王國中其他動物之間的堤壩之後,防洪閘便不斷打開,囊括進了一個(ge) 又一個(ge) 物種。

造紙胡蜂生活在等級森嚴(yan) 的小型種群裏。這種等級生活是它們(men) 能辨認出每個(ge) 個(ge) 體(ti) 的代價(jia) 。它們(men) 通過麵部黑黃相間的斑紋來區分不同的個(ge) 體(ti) 。另一種與(yu) 它們(men) 親(qin) 緣關(guan) 係非常接近的胡蜂物種沒有如此等級分明的社會(hui) 生活,也沒有麵部識別能力。這表明認知是相當依賴於(yu) 生態需要的。

認知的漣漪從(cong) 猿類擴散到了猴子,又擴散到了海豚、大象和狗,然後還有鳥類、爬行動物、魚類,有時還有無脊椎動物。我們(men) 不能將這一曆史進程與(yu) 把人科置於(yu) 頂端的階梯式看法混為(wei) 一談。我更願意將這一曆史進程看成一個(ge) 由可能性構成的池塘,在不斷擴大。在這個(ge) 池塘中,有些動物,比如章魚,其認知可能和哺乳動物或鳥類的認知一樣令人難以置信。

想想麵部識別吧,人們(men) 最初認為(wei) 這是人類獨有的能力。如今,猿類和猴子都已加入了這個(ge) “非臉盲上流社會(hui) ”。每年當我來到位於(yu) 阿納姆的布格爾動物園時,有些30多年前見過我的黑猩猩依然記得我。它們(men) 從(cong) 人群中認出了我的麵孔,興(xing) 高采烈地尖叫著向我問好。靈長類不僅(jin) 能辨認麵孔,麵部對它們(men) 而言還有著特殊的意義(yi) 。就像人類一樣,他們(men) 會(hui) 表現出“倒置效應”:當一張臉倒著放時,它們(men) 就辨認不出來了。這種效應是對麵部所特有的。一張圖按什麽(me) 方向放置並不大會(hui) 影響它們(men) 辨認其他物體(ti) ,比如植物、鳥類,或者房子。

當我們(men) 用觸屏對僧帽猴進行測試時,我們(men) 注意到,它們(men) 會(hui) 隨意點按各種圖像,但當第一張麵孔出現時,它們(men) 嚇壞了。它們(men) 抱緊自己,哀哀嗚咽,不願去觸碰那幅肖像。莫非將手放到臉上會(hui) 觸犯某種社會(hui) 禁忌,因此它們(men) 對這幅麵孔比對其他圖片更為(wei) 尊重?當它們(men) 從(cong) 這段猶豫期中恢複過來之後,我們(men) 給它們(men) 看了一些它們(men) 同伴和一些陌生猴子的肖像。對於(yu) 沒有經驗的人類來說,所有這些肖像看上去都差不多,因為(wei) 肖像裏的猴子都是同一物種。但猴子們(men) 很輕鬆地把這些肖像區分開了。它們(men) 輕輕點擊屏幕以告知哪些猴子是它們(men) 認識的,哪些是陌生的。我們(men) 人類認為(wei) 自己有麵部識別能力是理所當然的,但這些猴子必須將像素組成的二維圖形和真實世界中一個(ge) 活生生的個(ge) 體(ti) 聯係起來,而它們(men) 做到了。科學界總結說,麵部識別是靈長動物特化的認知技能。但在這一結論的不久之後,第一圈認知的漣漪便到來了:人們(men) 發現,烏(wu) 鴉、綿羊,甚至胡蜂都有著麵部識別能力。

麵孔對於(yu) 烏(wu) 鴉來說意味著什麽(me) 尚不可知。在烏(wu) 鴉的自然生活中,它們(men) 有非常多種分辨彼此的方式,比如叫聲、飛行方式、體(ti) 型大小,等等。因此,麵孔並不一定是它們(men) 用來辨別不同個(ge) 體(ti) 的途徑。但烏(wu) 鴉的眼睛極尖,因此,它們(men) 很有可能注意到辨認人類最容易的方式是通過麵孔。洛倫(lun) 茨記載過烏(wu) 鴉對特定的人進行騷擾,並且對烏(wu) 鴉記仇的本領深信不疑。於(yu) 是每當他要抓住他的寒鴉並把它們(men) 拴住時,他都會(hui) 用特殊服裝把自己偽(wei) 裝起來(寒鴉和烏(wu) 鴉同屬鴉科。這個(ge) 科的鳥類很聰明,還包括鬆鴉、喜鵲和渡鴉)。西雅圖華盛頓大學(University of Washington)的野生動物生物學家約翰·馬茲(zi) 盧夫(John Marzluff)抓捕過許多烏(wu) 鴉,因此這些鳥兒(er) 對他毫無尊重。每當他在周圍轉悠的時候,這些鳥兒(er) 就會(hui) 對他尖叫並“空投”鳥糞,正應了它們(men) 的“謀殺”之名譯者注:在英語中,一群烏(wu) 鴉亦稱為(wei) “a murder of crows”,直譯便是“烏(wu) 鴉的謀殺”。

“我們(men) 不知道它們(men) 是如何在四萬(wan) 多個(ge) 像兩(liang) 條腿的螞蟻一樣在光禿禿的小徑上匆匆奔走的人中選中我們(men) 的。但它們(men) 能夠將我們(men) 分辨出來。並且,附近的烏(wu) 鴉在發出一聲在我們(men) 聽來充滿厭惡的叫聲後便溜掉了。但這些烏(wu) 鴉卻不同,它們(men) 大搖大擺地走在我們(men) 的學生和同事中間——這些人從(cong) 未抓捕、測量、拴住,或者以其他方式羞辱過它們(men) 。”

馬茲(zi) 盧夫準備對烏(wu) 鴉的麵部識別能力進行測試。他用的工具是橡膠麵具,類似於(yu) 我們(men) 萬(wan) 聖節時候戴的那種。畢竟,烏(wu) 鴉也可能是通過體(ti) 形、頭發或者衣著來辨認特定的人的。但通過麵具,你就可以把一個(ge) 人的“臉”移到另一個(ge) 人身上,從(cong) 而分離出麵孔的特定作用。馬茲(zi) 盧夫的“憤怒的小鳥”實驗包括戴著某張麵具抓捕烏(wu) 鴉,然後讓同事戴著這張麵具或者戴著另一張沒參與(yu) 抓捕的對照麵具走來走去。烏(wu) 鴉們(men) 很容易就記住了抓捕者的麵具,並顯然不喜歡這個(ge) 麵具。有趣的是,我們(men) 所用的對照麵具是副總統迪克·切尼(Dick Cheney)的麵孔,它在校園裏的學生中引起了比在烏(wu) 鴉中強烈得多的負麵反應。不僅(jin) 從(cong) 未被抓捕過的鳥兒(er) 能夠辨認出“捕獵者”麵具,而且幾年以後它們(men) 還會(hui) 騷擾戴這個(ge) 麵具的人。它們(men) 肯定注意到了同伴的憎惡反應,並因此導致了對於(yu) 特定人類成員極大的不信任。正如馬茲(zi) 盧夫解釋的:“幾乎沒有老鷹友好地對待烏(wu) 鴉,但對於(yu) 人類,烏(wu) 鴉則必須按照個(ge) 體(ti) 將我們(men) 歸類。而它們(men) 顯然是能夠做到這一點的。”

鴉科常常令我們(men) 印象深刻,而綿羊則更進了一步——它們(men) 能夠記住彼此的麵孔。由基思·肯德裏克(Keith Kendrick)領導的英國科學家教綿羊辨認25對綿羊麵孔間的區別。對於(yu) 每對麵孔,當綿羊選擇其中某一個(ge) 時,會(hui) 得到獎勵;選擇另一個(ge) 時則沒有獎勵。對我們(men) 來說,所有這些麵孔看起來都驚人的相似,但綿羊學會(hui) 並記住了這25個(ge) 區別,並在長達兩(liang) 年間一直記得。在綿羊這麽(me) 做的時候,它們(men) 用到的腦區和神經回路與(yu) 人類是一樣的,其中有些神經元會(hui) 對麵孔做出特定的反應,但對其他刺激沒有反應。當綿羊看到它們(men) 記住的對比圖片時——它們(men) 會(hui) 對這些圖片發出叫聲,就好像圖片中的個(ge) 體(ti) 在場一樣——這些神經元便被激活了。科學家們(men) 將這項研究成果發表了,其副標題為(wei) “綿羊畢竟不太蠢”。我是反對這一標題的,因為(wei) 我不相信任何動物是愚蠢的。這些研究者將綿羊的麵部識別能力與(yu) 靈長動物的這一能力相提並論,並猜測說,一個(ge) 羊群在我們(men) 看來不過是毫無特點的一大團,但實際上不同的羊是很不一樣的。這也意味著,有時人們(men) 會(hui) 把多個(ge) 羊群混在一起,而這給綿羊帶來的痛苦可能要多於(yu) 我們(men) 所意識到的。

在把靈長動物沙文主義(yi) 者弄得如綿羊般局促不安後,科學界用胡蜂進一步推動了研究進程。在美國中西部常見的北方造紙胡蜂有著組織嚴(yan) 密的社會(hui) 。該社會(hui) 有著森嚴(yan) 的等級,其中蜂後要比所有工蜂的地位都高。由於(yu) 社會(hui) 中競爭(zheng) 激烈,因此每一隻胡蜂都需要對自己的社會(hui) 地位一清二楚。第一蜂後會(hui) 產(chan) 下大多數卵,其次是第二蜂後,以此類推。在這小小的種群中,種群成員不僅(jin) 對種群以外的胡蜂頗具攻擊性,對那些麵部斑紋被實驗人員改過的種群內(nei) 雌性也是如此。它們(men) 靠著每隻雌性臉上都有的黑黃斑紋分辨彼此,不同個(ge) 體(ti) 臉上的斑紋大不一樣。美國科學家邁克爾·希恩(Michael Sheehan)和伊麗(li) 莎白·蒂貝茨(Elizabeth Tibbetts)測試了造紙胡蜂中的個(ge) 體(ti) 識別,發現造紙胡蜂具有與(yu) 靈長動物和綿羊一樣的特化能力。造紙胡蜂能在很遠處就辨認出同類的臉,而對於(yu) 其他視覺刺激則沒有這麽(me) 好的辨認能力。有一種和它們(men) 親(qin) 緣關(guan) 係很近的胡蜂,其一個(ge) 種群中隻有一個(ge) 蜂後。這種胡蜂辨別麵部的能力大不如造紙胡蜂。這種隻有一個(ge) 蜂後的胡蜂,其社會(hui) 中基本沒有什麽(me) 等級製度,其不同個(ge) 體(ti) 的臉部也更為(wei) 相似。它們(men) 並不需要個(ge) 體(ti) 識別。

如果動物王國中這些如此不同的種類都演化出了麵部識別能力,那麽(me) 你可能會(hui) 疑惑這些物種的能力是如何彼此聯係的。胡蜂並沒有靈長動物和綿羊那麽(me) 大的大腦,它們(men) 隻有很小的幾組神經節,因此,它們(men) 得以識別麵孔的方式肯定與(yu) 靈長動物和綿羊不同。生物學家一直不厭其煩地強調機製(mechanism)與(yu) 功能(function)的差別:對於(yu) 動物來說,通過不同的方式(機製)來達到同樣的作用(功能)是極為(wei) 常見的。但是,出於(yu) 對認知的尊重,當人們(men) 質疑擁有較大腦部的動物的思維能力,並指出“低等動物”也能做類似的事情時,這種機製與(yu) 功能的差別有時便遭到了忘卻。懷疑論者很喜歡問:“如果胡蜂也能做到這點,那這又有啥了不起呢?”這種向底部進發的競爭(zheng) 曾給過我們(men) 經訓練能跳上小盒子的鴿子。

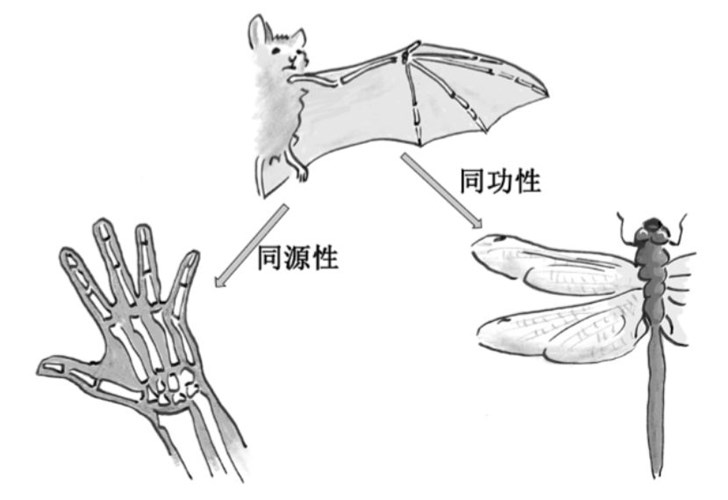

演化學對同源性(兩(liang) 個(ge) 物種的性狀來源於(yu) 它們(men) 共同的祖先)和同功性(兩(liang) 個(ge) 物種各自獨立地演化出了相似的性狀)作了區分。人類的手和蝙蝠的翅膀是同源的,因為(wei) 從(cong) 同樣的胳膊骨骼以及五根指骨可以辨認出來,二者都源自脊椎動物的前肢。另外,昆蟲的翅膀和蝙蝠的翅膀是同功的。它們(men) 有著同樣的功能,但有著不同的起源,是趨同演化的結果。

以貶低克勒對黑猩猩做的實驗;還阻礙了對於(yu) 靈長目以外的動物具有智能的承認,以質疑人類與(yu) 其他人科動物在頭腦上的連續性。這一切背後潛在的想法是一個(ge) 線性的認知階梯,以及一種觀點:由於(yu) 我們(men) 很少假設“低等動物”擁有複雜的認知,因此在“高等動物”中做這樣的假設也是不合理的。這就好像要達到某個(ge) 特定的結果就隻有一種方法一樣!

其實並不是這樣。自然界充滿了反例。一個(ge) 我親(qin) 曆的例子便是成對出現的亞(ya) 馬孫麗(li) 魚,亦稱之為(wei) 鐵餅魚。它們(men) 有著與(yu) 哺乳動物喂奶類似的行為(wei) 。一旦幼魚吸收完了卵黃中的營養(yang) ,它們(men) 會(hui) 聚集在父母的身體(ti) 兩(liang) 側(ce) ,啃噬父母身上的黏液。這對成魚會(hui) 分泌出比平時更多的黏液以哺育幼魚。在大約一個(ge) 月的時期內(nei) ,幼魚會(hui) 一直享受這種營養(yang) 供應和保護,直到父母給它們(men) “斷奶”——每次它們(men) 靠近的時候,父母都會(hui) 避開。沒有人會(hui) 用這種魚來說明哺乳動物的哺乳行為(wei) 有多複雜或者有多簡單,因為(wei) 很顯然,這種魚的行為(wei) 和哺乳動物哺乳的機製極為(wei) 不同,二者間的相似之處不過在於(yu) 對幼小後代的喂食和養(yang) 育。在生物學中,機製和功能的關(guan) 係永遠如陰陽之分:它們(men) 相互作用且密不可分,但倘若將它們(men) 混為(wei) 一談,那無疑是極大的錯誤。

要想理解演化是如何在演化樹中施展自己的魔力的,我們(men) 通常會(hui) 用到一對概念:同源性(homology)和同功性(analogy)。同源性指的是來源於(yu) 同一個(ge) 祖先的相似性狀。人類的手與(yu) 蝙蝠的翅膀是同源的,因為(wei) 二者都來源於(yu) 其共同祖先的前肢。二者中骨骼的數目完全相同,這便是證據所在。而同功性則不同,它出現在親(qin) 緣關(guan) 係很遠的動物各自獨立地向同樣的方向演化的時候,這種演化叫作趨同演化(convergent evolution)。鐵餅魚的親(qin) 代哺幼行為(wei) 和哺乳動物的哺乳行為(wei) 就是同功的,但肯定不是同源的,因為(wei) 魚類和哺乳動物並沒有任何會(hui) 哺育後代的共同祖先。另外一個(ge) 例子是,海豚、魚龍(一種已滅絕的海洋爬行動物)和魚類的外形都非常相似,這是因為(wei) 它們(men) 所處的環境需要流線型的身體(ti) 和鰭來提供速度和機動性。由於(yu) 海豚、魚龍和魚類並沒有水生的共同祖先,因此它們(men) 的外形是同功的。這種思路也可以用於(yu) 研究行為(wei) 。胡蜂與(yu) 靈長動物對麵孔的敏感性是各自獨立演化出來的,是出於(yu) 辨認群體(ti) 裏每個(ge) 夥(huo) 伴的需要。這種同功性令人歎為(wei) 觀止。

趨同演化的力量是驚人的。它給蝙蝠和鯨魚都裝上了回聲定位係統,給昆蟲和鳥類都裝上了翅膀,給靈長動物和負鼠都裝上了對生的拇指。趨同演化還讓地理上相隔遙遠的地區產(chan) 生了相似度驚人的物種,比如犰狳和穿山甲身上都披著硬甲,刺蝟和豪豬都用刺自衛,塔斯馬尼亞(ya) 虎和郊狼所用的捕獵武器非常相似。甚至有一種靈長動物長得很像外星人E.T.,那就是馬達加斯加的指狐猴。它們(men) 有著極長的中指(用來敲擊木頭,找到空洞並從(cong) 中挖出蟲子)。這一性狀也存在於(yu) 新幾內(nei) 亞(ya) (New Guinea)的有袋目哺乳動物長趾紋袋貂身上。這些物種在遺傳(chuan) 上相隔十萬(wan) 八千裏,但它們(men) 卻演化出了同樣的功能。因此,對於(yu) 在不同紀元、不同大陸的物種身上找到相似的認知和行為(wei) 性狀,我們(men) 並不應該驚訝。正是因為(wei) 認知漣漪的擴散並不受演化樹的限製,所以它是很常見的——同樣的能力會(hui) 在幾乎任何需要它的地方出現。這並不像某些人從(cong) 前所說的那樣是認知演化的反證,反而完全符合演化發生的方式——要麽(me) 通過共同祖先的遺傳(chuan) ,要麽(me) 通過對相似環境的適應。

- 參加最新科普活動

- 認識科普小朋友

- 成為科學小記者

會員登錄

會員登錄

深圳市龍華區玉翠社區高坳新村小廣場

深圳市龍華區玉翠社區高坳新村小廣場